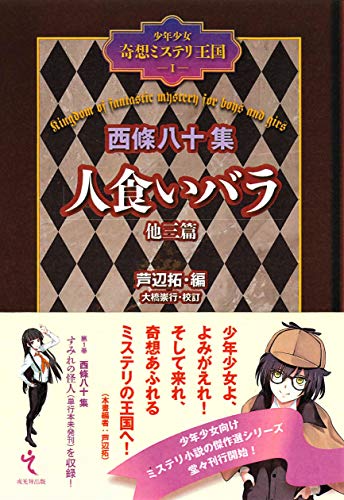

『西條八十集 人食いバラ 他三編』西條八十

西條八十は童謡詩人として最もよく知られる。『人間の証明』の「ストウハ」とつながるあの詩も西條八十である。

その手による少女小説は、国書刊行会の全集に一巻使って一部が入っていたが、おそらくは塚原亮一の解説に見られる「八十の少女小説の性格をよく表している」という理由で、初期のものに偏っている。後期のものに関しては「残念ながら文学性は稀薄である」と書いている。

自分は昔、ブログを書くために少年少女小説から学ぼうと色々読み漁っていたが、西條八十のものはこの全集で読み、まあこんなものかと思い、それならやっぱり元祖と言うべき吉屋信子を熱心に読んでいた。

八十の少女小説に吉屋信子の影響が見られるのはむしろ当然で、二人には交流があり、八十は『花物語』というタイトルさえ許可を得て借りている。その時、すでに吉屋信子は「少女小説」を書かなくなっていた。

男が少女を描く時に、少女の気持ちをわかっていないとか都合よく扱っていると言われるそんなことは、男に限らず少女に限らずあらゆる人物のあらゆるレベルで起きているのと何ら変わるところはない。しかし、それが創作の都合で理想や類型に傾かざるを得ないとなった時、良かれ悪しかれ社会通念がそれを訝しげに見るというのが、こういう言説がそれらしく見え、なるほど放っておかれないと思わせる所以だろう。

例えば、全集の帯に書いてある八十の「少女同士が毅然としてお互に助け合って、自分たちの純潔をまもり、美徳をそだてゆく理想的な社会は、わたしのいつも描く夢である」という言葉を読んだ時に、そうだよなと思いつつ、おいおい大丈夫かとも思う。そんな調子だから、時代ごとの、まして個人の印象などわかったものではない。

つまるところ、そこに作者の人間をどう真摯に見るかということである。

八十の少女の類型は、自分の詩情から、そして習うつもりもあったであろう吉屋信子の影響からか、花に託されていることが多い。「古都の乙女」にこんな場面がある。

たとへて言へば若野は清純な野の百合で、綾子は人工的に仕立てられた温室咲きの緋薔薇だった。なにかその言葉、その笑顔の底に、啓一は不純なものを感じた。

(『西條八十全集 12』p.408)

じゃあ、作者が作中の少女をずっとこういう類型に押し込めているのが、理想とか欲望の体現であるかというと、必ずしもそうでもなかろうと知れるのが、本書に収録された「人食いバラ」だ。

「古都の乙女」は一九三八年、「人食いバラ」は一九五四年の作品である。

この「人食いバラ」という言葉は、作中で言及されるわけではないが、明らかに登場人物の「春美」のことを指しており、その類型化の方法は十数年を経ても変わっていないと知れる。

そのあらすじは、少年少女小説といえばそうなのだが、まあ荒唐無稽である。「文学性」とやらが何を指すかはわからないけど、滅法おもしろい。

みなし子の英子が、あるお屋敷の前を通りかかると、中に無理やり招き入れられ、そこの主人である肝臓ガンで余命いくばくもない男爵から「遺産を受け取る」契約を交わすよう提案される。医者の説明によれば「このお正月の七草の日の、夜七時きっちりに、このおやしきの門の正面に立った人。それは、そこのどんな人でもいい。その人にじぶんの財産をのこらずゆずろうと、けっしんされたのです」ということで、英子は一夜にして大金持ちになる権利を得て、その日から、相続人としていい暮らしをするようになる。

この男爵には一人の姪がいて、それが春美だ。春美は「わるい病気」を持っており、そのせいで遺産を相続するには不適格だと思われている。そのうち男爵が死に、相続がもとで色々かなり面白いてんやわんやが起こるのだが、話を全部さらうのもアレなので、個人的に名場面と思うところを引用して、全体の雰囲気とあらすじと面白さをなんとなくつかめるようにしておく。

おじさま、このごろわたしのあの病気に気がついたのよ」

「えっ、あの病気に……」

「そうよ、虫だの鳥だの、けだものだの、ふだんかわいがっている生きものを、きゅうにいじめたくなったり、ころしたくなったりするわたしの病気よ。わたし、このあいだ、おじさまがかわいがっているカナリヤとフォックステリアのかわいい子犬を、いじめて、とうとう殺しちゃったの」

「まあ、たった十二、三日いるあいだに……?」

「そうよ。ママにいつもいわれていたから、おじさんのうちでは、あの病気だすまいと思っていたけど、ついふらふらとでてしまったの。それでおじさま、すっかりわたしがきらいになってしまったのだと思うわ」

(p.21-22)

「このかぎを使えば、げんかんのドアはすぐあきます。げんかんのつきあたりに、はしごだんがあります。それをのぼって、すぐ左がわの部屋が、悪魔のすんでいるところです。いいですか。この懐中電燈をてらしていらっしゃい。そして、少女にばけている悪魔を見たら、まちがいなく、すぐ殺すのですよ」

「ふっ、ふっ、ふっ、ふっ、ふっ」

気ちがい博士は、やみの中できみょうな笑いかたをしました。

(p.41)

「用心ぼうってなんですの」

「番犬のように忠実に、あなたのいのちや財産をまもってくれる男です。それで、ぼくはこのあいだからそういう男をさがしていたのですが、やっと石神という男を見つけました」

「でも、知らない男なんかうちにおくの、いやですわ」

「しかし石神は、もう、しらが頭の年よりです。戦争で負傷して、右手はきかず、また、弾でくるぶしをやられたので、びっこをひいていますが、すごい力もちで、柔道も剣道もできるんです」

(p.50)

ふたりの話が切れたとき、荒子は、ふと庭石の上にしゃがんでいる春美のすがたを見ました。そして、あきれたように声をかけました。

「春美、おまえ、またそんなことをしてるんだね」

春美がしゃがんでいる石の横には、小さな穴があいており、そこには、アリがぞろぞろ出たり入ったりしていました。そのアリの行列を、春美はさっきから手に持った小石で、せっせとたたきつぶしているのでした。

「あら、わたし知らないでやってたわ。ねえ、ママ、わたしはどうしてこう生きものを見るとすぐ殺したくなるのでしょう」

春美ははずかしそうにいって、石をなげて立ち上がりました。

(p.60)

英子はうまくつられて、がけっぷちとすれすれのところに立ちました。一生けんめい、春美のゆびさしたほうをながめています。

うつくしい春美の顔が、たちまち鬼のようになり、その両眼がぎらぎらとあやしくかがやきだしました。

(よし、今だ。やっちまえ)

こころのそこで、悪魔の声がこうさけぶと、すばやく両手をのばして、うしろから英子のからだを、力いっぱいつきとばそうとしました。

(p.65)

「あんた、なんできたの、小田急電車できたの」

(p.67)

「あら、こんにちわ。マダムも銀ブラでしたの」

「ええ、ちょっと買物にきて、くたびれたので、ひとやすみしているところですのよ」

マダムと春美とは、こんなそらぞらしいあいさつをかわしながら、こっそり目と目を意味ふかく見あわせました。

それからあとのすじがきは、ふたりがいい合わせたように、うまくすらすらとはこんで、三十分後、なんにも知らない英子は、東京赤羽のヘビ屋へとつれていかれました。

(p.108)

出会ってすぐに轢き殺そうとしたり、殺しの計画を立てて江ノ島に行ったり別府に行ったり、ガッツあふれる方法で天然痘をうつして殺そうとしたり、銀ブラしていたのが三十分後には赤羽にいて大蛇に絞め上げられたりしてかなり笑えるのだが、それでも、こんな面白がらせることしか考えていないような話の終盤で、春美はこんなことを思う。

こないだまで、あれほど英子を殺すことを、なんとも思わなかった春美が、きょうになって、きゅうにこんな気持になったのは、春美が心からの悪人ではないしょうこでした。

(p.111)

少女たちを、異常者を、あらゆるフィクションと同じように都合よく、度を超して用いながら、言ってしまえば面白さの犠牲としてかなりぞんざいに扱いながら、話は信じられないほど無理のあるハッピーエンドを迎える。

笑いつつ思い出されるのは「少女同士が毅然としてお互に助け合って、自分たちの純潔をまもり、美徳をそだてゆく理想的な社会は、わたしのいつも描く夢である」という作者の言葉だ。

少女や社会に対する理想など、おもしろいものを書くことに比べたら大したことではない。類型化も何でも、筋立てに都合がよければ使えるだけ使えばよく、大人しく殊勝な少女も、生き物殺しの少女も、きちがい博士も、なんだって軽々と書けてしまうのだ。しかし、そんな全てを許容しながら、同時に何か抗いきれない理想を抱いている。

「人食いバラ」には、西條八十の本気の祈りと、創作者の態度のせめぎ合いが、それ自体ギャグとして出ているような趣があり、個人的には「性格」をよく表していると思う。それは、究極には人物や物事に対して書くことで思いを馳せ、夢見ることしかできない、傍観者としての覚悟の為せる業と思えてならないような、切実さも感じさせるものだ。

もちろん、その切実さは「ぼくの帽子」をはじめとする詩作にだって見られる。

――母さん、僕のあの帽子どうしたでせうね?

ええ、夏、碓氷から霧積へゆくみちで、

谿底へ落したあの麦稈帽子ですよ。――母さん、あれは好きな帽子でしたよ、

僕はあの時、ずいぶんくやしかつた、

だけど、いきなり風が吹いてきたもんだから。――――母さん、あのとき、向から若い薬売が来ましたつけね。

紺の脚絆に手甲をした。――

そして拾はうとして、ずいぶん骨折つてくれましたつけね。

けれど、たうとう駄目だつた、

なにしろ深い谿で、それに草が

背たけぐらゐ伸びてゐたんですもの。――母さん、ほんとにあの帽子、どうなつたでせう?

あのとき傍に咲いてゐた、車百合の花は

もうとうに、枯れちやつたでせうね。そして

秋には、灰色の霧があの丘をこめ、

あの帽子の下で、毎晩きりぎりすが啼いたかも知れませんよ。――母さん、そして、きつと今頃は、―今夜あたりは、

あの谿間に、静かに雪が降りつもつてゐるでせう、

昔、つやつやひかつた、あの以太利麦の帽子と、

その裏に僕が書いた

Y・Sといふ頭文字を

埋めるやうに、静かに、寂しく。――(『西條八十全集6』 p.61~62)

とにかく「人食いバラ」は、台詞から展開から小道具から何もかもひたすらおもしろく、大学時代に読んで、文字でやる「笑い」の一つの方法として模倣することのできなかったのが悔やまれるぐらいだった。同じ頃の晩年の作がもっと読めるようになることを願う。

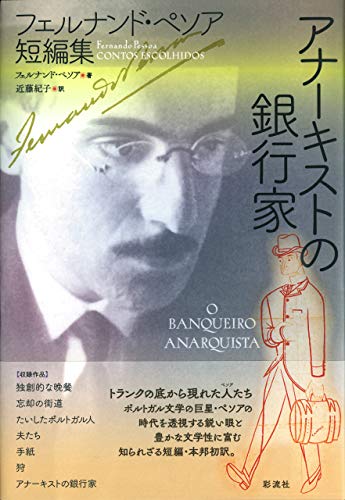

『案内係 ほか』フェリスベルト・エルナンデス/浜田和範 訳

最近、あんまり小説を読まないが、これは何度も読み返したし、たくさん書き写した。ピアニストから転身したウルグアイの作家の短編集である。

いきなり個人的な見解を言えば、演奏すること、書くことといった行為の内実にとことん興味があり、全てがそのことに関わるように書いている作家だと思う。その思弁が、それぞれの物語というかそれぞれの「状況」の中にちょくちょく差し挟まれ、だからそんなことを考える由もない人にとってその記述は幻想的や「シュール」といった印象になるだろう。そして、その通りにシュルレアリスムと言って構わない面もある。シュペルヴィエルも讃えているくらいだ。

アンドレ・ブルトンはシュルレアリスムを「口頭、記述、その他のあらゆる方法によって、思考の真の動きを表現しようとする純粋な心的オートマティスム。理性による監視をすべて排除し、美的・道徳的なすべての先入見から離れた、思考の書き取り」と定義しているが、そこに範をとっているかのような記述は、そこかしこに発見できる。

私は誰に対しても、特に自身に対して用心したい。まるで十本の指が私をくすぐろうと脅かし、それを避けねばならないかのように。もう一つ用心しなければならないのは、分類するという悪癖だ。秩序というのは手段としてはいいが目的としてはよくないのは確かだが、誰もがそれを忘れ去り、思考を秩序づけるという手段を目的にしてしまうのだ。

(p.269)

フェルナンド・ペソアがもっと小説を書いて、断片に灯る光と光の間に横たわる薄暗さに目をつぶることができたならこんなものになったのかも知れないと思わせるが、そんな推測も、思考を秩序づけるという手段を目的にしてしまった結果にしかならない。誰もが、こんな風に文字が連なることで何かを言った気になっているのだろう。

とはいえ、この前段も含め、こういう自己否定を繰り返している人間の書き物が似てくることは否定できない。彼らが隙あらば行う自己言及は「自分の行為を、その行為の副産物によって否定する行為」で、やればやるほどに狭まっていかざるを得ず、新たな否定の隙もないと思えるほどの狭さ自体によって似てくるからだ。それは書くという行為のどん詰まりである。どん詰まりだが、アキレスと亀の距離のように、永遠に続く有限の中の無限とも言える。

だからこそ、彼らが文を書く上で重視するのは実感である。自己否定に塗れた行為の救いは、自分を否定する能動つまり今まさに書いている時にだけ存在する。書くことが、究極にはそんな行為であることを思い知った人間は当然、何を書いていようと、次の箇所で否定されているようなことに意義を見出すことはできない。

私は意を決し、彼には理解できないことを説明してやった。曰く、私はどこかへ行くかなどまったく興味なしに書いているのであり――たとえそのこと自体がどこかに行くことになるとしても――さしずめ次の目的地は、悦びを引き出し必要を満たすこと以外にない。私の中にあるこの必要というのも別に、何かを教えることになどまったく関心はない。もし私の書くものが結果として、楽しませ感情を揺さぶるものに関心を示しているのであれば、それも結構。だが私は少しずつ埋まってゆくこの素晴らしいノートを埋め、やがて埋まった日にはフルスピードで読んでみるという以外、何もしようとは思っていない。

(p.277)

他人の楽しみや学び、それに伴う賞賛は「結構」だが、「関心はない」のだ。作中人物はノートを埋めて読むだけと言うが、出版社の、精一杯わかりやすい紹介に努めたであろう文を読んでもらえば、書くことについての考えを頭から離さずどう小説にするかについて、相当な関心を持ってあの手この手で「状況」作りに取り組んでいたことがおわかりいただけるかも知れない。

思いがけず暗闇で目が光る能力を手にした語り手が、密かな愉しみに興じる表題作「案内係」をはじめ、「嘘泣き」することで驚異的な売上を叩き出す営業マンを描く「ワニ」、水を張った豪邸でひとり孤独に水と会話する夫人を幻想的な筆致で描く“忘れがたい短篇”(コルタサル)「水に沈む家」、シュペルヴィエルに絶賛された自伝的作品「クレメンテ・コリングのころ」など、幻想とユーモアを交えたシニカルな文体で物語を紡ぐウルグアイの奇才フェリスベルト・エルナンデスの傑作短篇集。

僭越ながら、ここまで書いたことには、自分自身かなりシンパシーを感じる。また一人そのような人物が過去にいたという証拠を集めて、これが出版された2019年の年末はとてもいい気になっていた。

特に次の記述は、そこまで読んできてこの興味深いフェリスベルト・エルナンデスが何をしているか見てやろうと息巻いていた上に、2018年頃の自分が小説という形で実現しようと取り組んでいたことが書かれていたものだから、かなり驚いた。これが客観的偶然と呼ばれるものなら、自分のやってきたことも順調かつ敢えなく狭まってきているのだと思えてまんざらでもない。

親愛なる同業者、そう、そう、今読んでいる君のことだ。ここに並ぶ文字の目、穴、本体のすき間から、尖った角の後ろから見ているんだからな。君も同じことをやろうと試み、二人して文字のあいだを移動する際に武器を隠したりすれば、傍目からは無邪気に隠れんぼでもしているような格好になる。つまずいたらご用心!

(p.263)